お知らせ

News

「強い意志、熱い思いを抱く救急救命士をめざす」 病院実習前に誓い新た 東洋医療専門学校救急救命士学科 徽章授与式 &‶救急指令!多数の傷病者発生″シミュレーション訓練

東洋医療専門学校救急救命士学科の2年生119名が、病院実習を受けるにあたり、救急救命士になる誓いを新たにする徽章(きしょう)授与式が11月25日(月)、職員や家族らが見守る中、大阪市淀川区の大阪ガーデンパレスで開かれました。学生たちは力強く決意表明したあと、交通事故などの集団災害や食中毒、心臓と呼吸が止まっている状態のCPAなどを想定したシミュレーション訓練を行いました。学生たちは救急隊や負傷者、家族らに扮して本番さながらの救急救命活動の様子を、家族や来賓に披露しました。

第1部の授与式では、昼間部2クラス計82名と、夜間部1クラス37名が一人ひとり名前を呼ばれて起立し、昼間部の宮辻廉太郎さんと窪井優衣さんが、夜間部の島袋由莉さんが代表して、神納光一郎副学長から徽章のバッジを授与されました。徽章には世界中で救急医療のシンボルマークとなっていますスターオブライフと呼ばれるマークがデザインされています。

学校長 訓示

「患者さんからの教えは数限りない。最大限の感謝、敬意を忘れずに」

太田宗夫学校長が登壇して「学校は皆さんに対して救急救命士をめざすことを承認し、教育することを約束したわけです。皆さんはご両親や社会に対して救急救命士になるために奨励すること誓約したことになります」と授与式の意義を話しました。

病院実習の目標として▽救急医療体制の基本的な仕組みを知る▽観察・判断・処置・管理の基本を学ぶ▽科学的な解析力と思考行動を身につける▽医療者としての自覚と〝医療者の心″を学ぶ――を挙げました。その上で、実習では「指導して下さいます医師や看護師を師とあがめて教えを乞う気持ちで臨んでほしい」と呼びかけました。そして「患者さんが口ではなく、直接教えてくれることは数限りがない。患者さんに最大限の感謝と敬意を払うことを忘れてはなりません」と強調しました。

最後に「きょう受け取ったバッジ(徽章)を手にしてみて下さい。わずか2、3gにすぎませんが、重みをぜひ心に留めてほしいと思います。これから生涯のなかで時にバッジをながめ、自分の行動を検めてほしいと思います。おめでとうございました」と語りかけました。

24期生決意表明 「人命の尊さ学び、救急医療に関わる自覚を高めていく」

そして24期を代表して昼間部の佐々木美波さん、小郷翔空さん、夜間部の岩井田昇馬さんの3名は「救急救命士に必要な知識、技術、人間性について学んできました。傷病者や家族の方の苦悩や不安を取り除けるようコミュニケーション能力を培ってきました。病院実習は人命の尊さを学ぶとともに、医師、看護師の方々の指導の下、実際の医療現場を体験し、今まで学習してきたことを磨き、実践する機会です。救急医療に関わる者として自覚を高めるとともに人の命を守るという強い意志と熱い思いを抱く救急救命士をめざします」などと力強く決意表明をしました。

講演 「法改正で病院救急救命士が今後さらに重要に」

第2部では八尾徳洲会総合病院の村尾佳則・救急センター長が「救急救命士の活動と役割、今後の展開」と題して講演しました。

村尾先生はスクリーンにパワーポイントを映して、救急救命士法が改正された経緯と救急救命士の業務内容について説明しました。1991年(平成3年)に施行された救急救命士法が3年前の2021年(令和3年)に改正されるに至るまでの救急救命処置の業務拡大の推移について、年を追って項目ごとに解説されました。

重度傷病者が病院に到着し、入院するまでの間、救急救命処置が行えるようになったことを踏まえて、院内の体制整備として①組織(委員会)の設置②救急救命処置実施に係る規定③院内研修④救急救命処置実施の検証を挙げました。

取り組みとして2次救急搬送依頼の電話対応や救急搬送患者の搬入ベッドの調整、患者誤認を防止するためのカルテ、薬剤、検査などのダブルチェックの実施、さらにCT、MRI、血管造影などへの患者搬送といった、救急外来部門の業務が安全・円滑に遂行されることを念頭に置いたものであると紹介しました。

村尾先生は「令和3年度の法律改正により、救急救命士が病院救急救命士として働くことが今後さらに重要になってきますので、皆さまは病院内でそれぞれの実力を発揮されるように切に願って、私の講演とします」と語りました。

巨大地震、交通事故、工場現場の事故……傷病者多数の集団災害発生

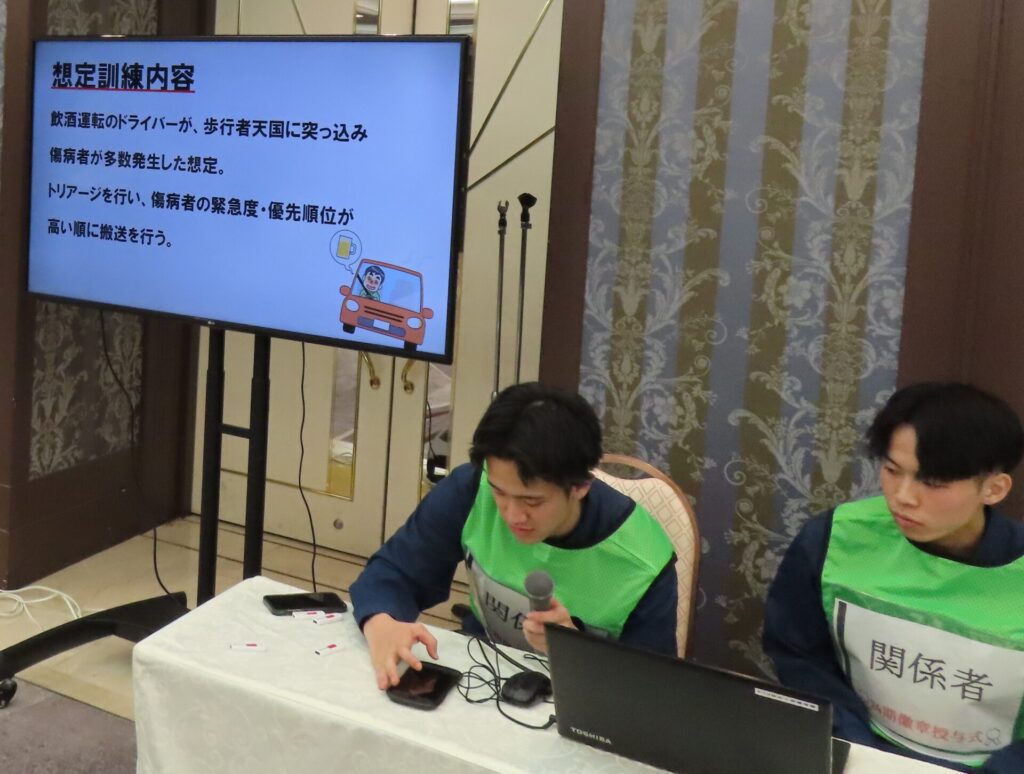

第3部は授与式を終えた2年生がシミュレーション訓練を、クラスごとに3会場に分かれて行いました。

「心肺停止(CPA)」「集団災害」「外傷」「食中毒」などさまざまな救急事案を想定し、2年生全員が救急救命士、救助隊、医師、負傷者、家族などに扮して約2時間にわたって訓練しました。家族や来賓のほか、同学科1年生も見学しました。

昼間部の集団災害のうち、工場現場での崩落事故を想定したケースでは、多数の負傷者が発生している模様との想定で、4つの救急分隊が出動。現場に到着した先着隊が、負傷者の状態を確認しながら、治療の優先順位を決めるトリアージを迅速に実施しました。

蘇生の可能性を高める迅速な対応 トリアージ CPA症例の救命処置

トリアージは傷病者の緊急度や重症度に応じて「赤色(緊急治療群:緊急に治療が必要)」、「黄色(非緊急治療群:治療は必要だが待機可能)」、「緑色(軽処置群:軽症で治療を待つことができる)」、「黒色(不処置群:死亡または処置不能)」のカテゴリーに分類してタグをつけます。

赤タグ4名、黄タグ2名で、倒れた鉄骨で、下半身が長時間挟まれている負傷者は、圧迫が解除されると、蓄積した有害物質が体内をめぐり、容態が悪化するクラッシュ症候群を起こすため、乳酸リンゲル液を投与するなど懸命な処置が行われました。

他の昼間部や夜間部の会場でも車の暴走事故や地震を想定した負傷者のトリアージを行いました。

心肺停止(CPA)の救命処置訓練も各会場で行われました。65歳男性が自宅でテレビを見ていて急に胸を押さえて倒れた、あるいは70歳男性が食事中、食べ物を詰まらせて倒れたとの想定です。救急隊員らは到着後、呼吸、脈拍を確かめ、CPAと判断。胸骨圧迫を行いながらチューブを挿入、薬剤投与などを行いました。迅速な対応が蘇生の可能性を高めるとあって、隊員らは互いに声をかけて、スピーディーに処置していきます。緊迫感あふれる活動の様子を家族らは固唾を呑んで見守りました。

また、食中毒を想定したシーンでは、朝から吐き気、腹痛を訴えているとの通報で、駆け付けた救急隊は、傷病者が脱水症状を引き起こす可能性があると判断。乳酸リンゲル液を投与し、病院へ搬送しました。

父や母、祖父母に紡ぐ感謝の思い

訓練後、学生たちは会場ごとに家族らの前で隊列を組みました。クラスごとに2~3人が代表して家族に感謝の言葉を述べました。先ほどまで繰り広げられたあわただしい救急救命活動とは打って変わり、静かな凛とした会場で、学生が今日まで育ててくれた父母や祖父母ら家族への気持ちを紡いでいきます。

「ここまで成長できたのはたくさんの愛情やぬくもりをくれたお陰です」「悩み立ち止まってしまうこともありましたが、家族の支えや励ましが大きな力となりました」「小学生の頃から消防士になるという夢を一度も反対せずに応援してくれてありがとう」

気高い「志」の若者たち 患者、家族の心に寄り添う救命救急士に

救急救命士をめざすことを誓った119名の若者たち。シミュレーション訓練では入学以来、培ってきた知識と技術、仲間との見事なチームワークを披露しました。その姿から将来、命を救う医療者の一員になるという気高い「志」が伝わってきました。病院実習を通じて、これから救急救命士として身につけなければならない数多くの経験を積み、たくましく成長されることでしょう。「患者、そして家族の心に寄り添う救急救命士となって活躍してください」。太田学校長の訓示を拝聴し、そう願わずにはいられませんでした。